当前位置:首页 > 区域文明史 > ■中东战争(1948—1982)

■中东战争(1948—1982) |

中东战争是指以色列与埃及、叙利亚等周围阿拉伯国家所进行的5次大规模战争。

几十年的斗争使双方意识到,战争解决不了阿以冲突。从第四次中东战争后,中东地区开始了漫长曲折的和平发展道路,中东地区的和平出现了曙光。但是,不断发生的暴力冲突,时断时续的和谈,表明了中东和平的实现还有很长的路要走。

几十年的斗争使双方意识到,战争解决不了阿以冲突。从第四次中东战争后,中东地区开始了漫长曲折的和平发展道路,中东地区的和平出现了曙光。但是,不断发生的暴力冲突,时断时续的和谈,表明了中东和平的实现还有很长的路要走。战乱因素

中东地区的战乱不断是多方面因素导致的。

石油资源丰富。中东是世界上石油储量最大的地区,引起了美国等强国的虎视耽耽,从而引发了战争。

水资源短缺,因为中东地区处与沙漠当中,甚至有些地区3个国家同用一条河流,所以引发了夺水战争。

地理位置,中东地区沟通了欧洲,亚洲,非洲3洲;地中海,红海,阿拉伯海,黑海,里海5海,地理位置非常重要。

宗教信仰冲突,因为中东地区大部分国家都信仰伊斯兰教,但也有一些国家信仰其他宗教,所以引发了冲突,最著名的就是巴勒斯坦和以色列的宗教冲突。

战争起因

19世纪末,犹太复国主义运动在世界各地兴起,各地的犹太人大批移入巴勒斯坦。

第一次世界大战期间,巴勒斯坦沦为英国的“委任统治地”。英国将其分为两部分:即以约旦河为界把巴勒斯坦分为东西两部分,东部称外约旦(即今约旦王国),西部仍称巴勒斯坦(即今以色列、约旦河西岸和加沙地带)。此后,世界各地的犹太人开始陆续移居巴勒斯坦地区。在犹太人纷纷涌入巴勒斯坦的过程中,犹太人与当地的巴勒斯坦阿拉伯人发生过多次流血冲突。

1947年11月,联合国通过联合国第181号决议巴勒斯坦分治决议规定,在巴勒斯坦领土上建立犹太国和阿拉伯国,耶路撒冷国际化。1948年5月14日,以色列国宣告成立。由于这项决议对土地的分割极为不公平,遭到巴勒斯坦人以及阿拉伯方面的强烈反对。阿拉伯人反对该决议,未建立阿拉伯国。结果发生5 次阿以战争。

第一次中东战争

第一次中东战争的起因是,第一次中东战争开始前犹太人通过武力驱逐巴勒斯坦原住民,而且阿拉伯国家不满联合国对巴勒斯坦不平等的分割,且对巴勒斯坦人民权利的剥夺。

1948年5月16日凌晨,以色列建国的隔天凌晨,阿拉伯国家联盟(7个成员国)共集结军队4万多人,主动向以色列发起侵略战争,第一次中东战争爆发。

以色列和黎巴嫩的停战协定于1949年3月23日签定,协定规定以原来巴勒斯坦和黎巴嫩之间的边界线为分界线,双方各建立非军事区,以色列军队撤出黎巴嫩村庄。

以色列和叙利亚之间的停战谈判与1949年4月12日在边界举行,7月20日,双方签订停战协定。

第一次中东战争结束,以色列险胜,阿拉伯国家军队死亡1.5万人,以色列军队死亡约6000人。以色列占领了巴勒斯坦总面积的80%,这场战争中有96万巴勒斯坦人被赶出家园,沦为难民。

第二次中东战争(又称苏伊士运河战争)

1956年,由于埃及收回苏伊士运河公司后禁止以色列船只通过运河与蒂朗海峡,以色列发动战争与埃及争夺通行权。

为了控制蒂朗海峡,以色列联合运河原持有人英法两国的军队向埃及发动进攻,意图重新控制运河。英法的行为受到国际社会的谴责,接受联合国停火决议后,于11月6日宣布停火。12月,英法军队全部撤出埃及。次年3月,以军也撤出埃及。

在整个战争过程中,英法对埃及的轰炸持续6天,地面战斗40余小时,伤亡300—400人,损失飞机50余架;以色列伤亡约1000人。埃及方面死亡1000多人,伤2万多人,损失飞机200架,五大城市遭到严重破坏。1.2万幢住宅毁于战火。

以色列虽然于次年3月撤离加沙地区和西奈半岛(由联合国部队进驻加沙和亚喀巴湾沿岸地区),但取得了通过蒂朗海峡的航行权。

第三次中东战争(亦称六日战争)

巴勒斯坦解放组织成立后,成为以色列的心腹之患。1964年5月28日至6月4日,巴勒斯坦各界代表在阿拉伯联盟的支持下,在耶路撒冷东城区举行了第一次巴勒斯坦国民大会,确定组成巴勒斯坦解放组织执行委员会,建立了巴勒斯坦武装力量“法塔赫”。

从此,法塔赫为了建立独立的巴勒斯坦国,不断的袭击以色列,这支力量在六日战争前已初具规模,对以色列构成了威胁。所以,削弱阿拉伯联盟的力量,消灭巴勒斯坦解放组织,进而占领巴勒斯坦,成为以色列发动第三次中东战争的重要原因。

1967年6月5日,以色列军队首先攻击。数十万巴勒斯坦阿拉伯人被以色列赶出家园,沦为难民。

第三次中东战争后,阿、以对抗继续发展。

从1968年下半年开始,埃炮兵部队向运河东岸以军实施大规模炮击,并且派遣小股部队对以色列进行袭击。以军则从1969年下半年开始向运河西岸包括开罗周围地区实施报复性战略空袭。1970年8月停火。

阿以双方这两年的战斗被称为“消耗战”。双方分别从苏、美得到新式武器装备,为下次战争做准备。苏、美对中东的争夺加剧是导致第四次中东战争的重要国际原因。

第四次中东战争

第四次中东战争(亦称十月战争)第三次中东战争后,以色列占领了埃及和叙利亚的土地,将数百万巴勒斯坦人民赶出家园,并占领大片阿拉伯国家土地,阿拉伯国家为了收复失地,发动了这场战争。

1973年10月,埃、叙为摆脱美、苏造成的“不战不和”局面,向以色列开战。伊拉克、约旦、阿尔及利亚、利比亚、摩洛哥、沙特阿拉伯、苏丹、科威特、突尼斯和巴勒斯坦解放组织均派遣部队或飞机参与作战。

10月24日,埃及在联合国安理会的调解下决议停战。埃、叙同以分别于次年1月和5月签署第1阶段脱离军事接触协议。至此,埃控制了运河东岸纵深约10公里的狭长地带,基本达到战略目的(1982年4月,根据1979年3月埃以和平条约,以色列完全撤出西奈半岛)。北线以军撤至1967年停火线以西。

在这次战争中,埃、叙经过周密准备对以实施突袭和两线夹击,对以色列形成极大威胁。大规模电子对抗的展开使战场情况更为复杂,作战损耗加大。

在战略指导与作战上,广泛利用电子技术和使用各种战术导弹,是这次战争的突出特点。战争结束后以色列国内强硬派再次抬头,对阿拉伯国家的戒心大大加强。

第五次中东战争

巴勒斯坦人为了建立一个自己的国家,于1964年5月成立了巴勒斯坦解放组织,并展开了同以色列的战争。巴解游击队的基地设在周围的阿拉伯国家,主要设在叙利亚和黎巴嫩等国。

1970年,巴解总部和所领导的游击队主力由约旦进驻黎巴嫩,后来又直接介入黎巴嫩国内斗争,扶植和武装伊斯兰势力,打击亲以的基督教势力,逐步控制了黎巴嫩南部和首都贝鲁特地区,成为“国中之国”,成为以色列的心腹之患。

1982年6月4日,以色列出动飞机空袭贝鲁特和黎南部巴解游击队基地。

1982年6月27日,联大第七次紧急特别会议通过决议,要求以色列立即停火,并无条件从黎巴嫩撤军。这时,巴解组织为保存实力,同意撤离贝鲁特西区。28日,巴解组织向以色列提出了撤出黎巴嫩的三个条件,以色列拒绝了这三个条件,要求巴解组织有关团体必须向黎军缴械,所有巴解成员撤出贝鲁特和黎巴嫩。

7月6日,巴解组织拒绝由美军护送撤离,要求在贝鲁特部署多国和平部队护送巴解武装安全撤离。8月1日,以军攻占了国际机场,4日进至贝鲁特西区博物馆地区,5日,包围了巴解总部大楼,6日空袭了巴解总部大楼,此间,以军还空袭了贝卡谷地。

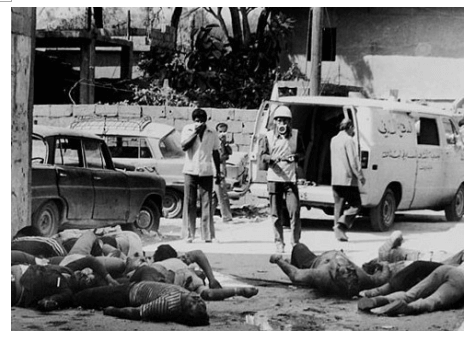

在这场战争中,巴解组织伤亡3000余人,被击毁坦克100余辆,火炮500门,400多座秘密仓库被占领。叙利亚军队伤亡1000余人,损失坦克400余辆,飞机58架。

战争评价

“中东战争”是第二次世界大战后持续时间最长的战争。中东战争早已成为历史的尘埃,连当年战死的军人铭牌都已锈迹斑斑,然而,一次又一次的流血所遗留下的仇恨却在一代代人中间流传。这种仇恨令中东地区的和平不再能被称为和平,而只能算作战争的间歇。