当前位置:首页 > 区域文明史 > 曾国藩

曾国藩 |

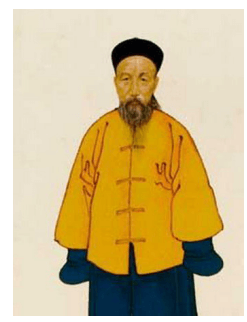

曾国藩(1811年-1872年)与胡林翼并称曾胡,与李鸿章、左宗棠、张之洞并称"晚清四大名臣"。

曾国藩,汉族,初名子城,字伯涵,号涤生。他修身律己,以德求官,礼治为先,以忠谋政,在官场上获得了巨大的成功。曾国藩是中国近代政治家、战略家、理学家、文学家,湘军的创立者和统帅,是中国近代化建设的开拓者。

曾国藩,汉族,初名子城,字伯涵,号涤生。他修身律己,以德求官,礼治为先,以忠谋政,在官场上获得了巨大的成功。曾国藩是中国近代政治家、战略家、理学家、文学家,湘军的创立者和统帅,是中国近代化建设的开拓者。

早年经历

1811年(嘉庆十六年),曾国藩出生于一个普通的耕读家庭。兄妹九人,曾国藩为长子。祖辈以务农为主,生活较为宽裕。祖父曾玉屏虽少文化,但阅历丰富;父亲曾麟书身为塾师秀才,所以作为长子长孙的曾国藩,自然得到二位先辈的伦理教育了。

曾国藩五岁启蒙,六岁入家塾“利见斋”。1826年(道光六年)春,应长沙府童子试,名列第七名。道光十年(1830年),前往衡阳唐氏宗祠读书,一年后转入湘乡涟滨书院。

步入仕途

1838年(道光十八年),曾国藩再次参加会试,终于中试,殿试位列三甲第四十二名,赐同进士出身,自此,他一步一步地踏上仕途之路,并成为军机大臣穆彰阿的得意门生。朝考列一等第三名,道光帝亲拔为第二,选为翰林院庶吉士。

在京十多年间,曾国藩就是坚韧不拔地沿着这条仕途之道,步步升迁到二品官位。十年七迁,连跃十级。

组建湘军

1852年(咸丰二年),曾国藩因母丧在家。这时太平天国运动已席卷半个中国,尽管清政府从全国各地调集大量八旗军、绿营官兵来对付太平军,可是这支腐朽的武装已不堪一战。因此,清政府屡次颁发奖励团练的命令,力图利用各地的地主武装来遏制太平军势力的发展,这就为曾国藩的湘军的出现,提供了一个机会。

1853年(咸丰三年),借着清政府急于寻求力量镇压太平天国的时机,他因势在其家乡湖南一带,依靠师徒、亲戚、好友等复杂的人际关系,建立了一支地方团练,称为湘勇。8月,曾国藩获准在衡州练兵,“凡枪炮刀锚之模式,帆樯桨橹之位置,无不躬自演试,殚竭思力”,并派人赴广东购买西洋火炮,筹建水师。

在团练湘勇期间,他严肃军纪,开辟新的军队,他先后将5000人的湘勇分为塔、罗、王、李等十营,先后将团练地点由长沙迁至湘潭,避免与长沙的绿营发生直接矛盾。

镇压天国

1854年(咸丰四年)2月,湘军倾巢出动,曾国藩发表了《讨粤匪檄》,动员了当时广大的知识分子参与到对太平军的斗争当中,为日后的胜利打下了坚实的基础。

曾国藩命褚汝航为水师总统、塔齐布为陆军先锋,统率17000人,挥师北上。5月,在靖港水战中被太平军石祥贞部击败,投水自尽,被部下所救。七月二十五日,重整水陆各军后,出师攻陷岳州。10月14日取武昌。

1857年(咸丰七年)2月20日,其父去世,曾国藩偕弟曾国华回籍奔丧。7月,两次上疏,请求在家终制,获咸丰帝准许。在当年建“思云馆”。

1859年(咸丰九年)11月,曾国藩拟四路进兵之策,攻取安庆。

攻占南京

1861年(咸丰十一年)9月5日,湘军攻陷安庆。9月25日,曾国藩移住安庆。12月20日,曾国藩奉旨督办四省(苏、皖、浙、赣)军务,其巡抚、提镇以下悉归节制。同月,在安庆创办内军械所。

1864年(同治三年)7月,湘军破太平天国的天京(南京),对无辜平民展开屠杀与抢掠,当时的南京城被烧毁,平民死伤无数,南京人称曾国藩、曾国荃兄弟为“曾剃头”、“曾屠户”。

主办洋务

1867年(同治六年)3月,在江南制造总局下设造船所试制船舰。同时拟设译书馆。5月,会同李鸿章将江南制造总局由虹口迁高昌庙,征地扩迁,规制大增。六月,补授体仁阁大学士。

1868年(同治七年)4月,奉上谕改授为武英殿大学士。5月31日,至上海视察江南制造成总局。8月,奉命调任直隶总督。9月,江南造船厂试制的第一艘轮船驶至江宁,曾登船试航,取名“恬吉”。12月,曾国藩抵达北京,拜见慈禧太后与同治皇帝。

天津教案

1868年(同治七年),曾国藩改任直隶总督。1870年(同治九年)6月21日,天津数千名群众因怀疑天主教堂以育婴堂为晃子拐骗人口、虐杀婴儿,群集在法国天主教堂前面。

法国领事丰大业认为官方没有认真弹压,持枪在街上碰到天津知县刘杰,因发生争执开枪射击,当场击死刘杰仆人一人,民众激愤之下焚毁了法国领事馆、望海楼天主堂以及当地英美传教士开办的4座基督教堂。事件发生后,英、美、法等国联合提出抗议,并出动军舰逞威。

正在直隶总督任上的曾国藩奉命前往天津办理天津教案。曾国藩十分惊恐,甚至出发前立下遗嘱,他深知当时中国远非西方列强对手,因此主张对外让步。

曾国藩到天津后,考量当时局势,没有与法国开战,在法国的要求下,商议决定最后处死为首杀人的8人,充军流放25人,赔偿外国人的损失46万两银,并由崇厚派使团至法国道歉。这个交涉结果,朝廷人士及民众舆论均甚为不满,曾国藩的声誉大受影响,被称为“卖国贼”(京师湖广会馆将曾国藩匾落拔除烧毁就是因为此事)。

朝廷命其处理“天津教案”。曾国藩发布《谕天津士民》的告示,对天津人民多方指责,诫其勿再起事端,随后释放犯法教民和涉案拐犯,引起天津绅民的不满。处理“天津教案”,不少人骂他是卖国贼,全国舆论大哗,“自京师及各省皆斥为谬论,坚不肯信”。

政治成就

曾国藩作为近代著名的政治家,对“康乾盛世”后清王朝的腐败衰落,洞若观火。

曾国藩提出,“行政之要,首在得人”,危急之时需用德器兼备之人,要倡廉正之风,行礼治之仁政,反对暴政、扰民,对于那些贪赃枉法、渔民肥己的官吏,一定要予以严惩。至于关系国运民生的财政经济,曾国藩认为,理财之道,全在酌盈剂虚,脚踏实地,洁己奉公,“渐求整顿,不在于求取速效”。

曾国藩将农业提到国家经济中基础性的战略地位,他认为,“民生以穑事为先,国计以丰年为瑞”。他要求“今日之州县,以重农为第一要务”。

受两次鸦片战争的冲击,曾国藩对中西邦交有自己的看法,一方面他十分痛恨西方人侵略中国,另一方面又不盲目排外,主张向西方学习其先进的科学技术。

军事思想

曾国藩在治军方略上苦费心机,主张用儒家学说治军,即用封建伦理纲常去教育官兵,以仁礼忠信作为治军之本去陶冶官兵,他的目的就是要以此来维系军心,培植出一支完全绝对服从于自己的私家军队。所以他认为,“用兵者必先自治,而后制敌。”

曾国藩的军事思想好影响了几代人,且不说其同时代的湘、淮将领以曾国藩为楷模,就是其后的黄兴、蔡锷等资产阶级军事家对曾国藩治军方略也推崇备至,张之洞、袁世凯等在甲午战后采用西法编练新军时,还采纳了曾国藩治军的许多做法。民国蒋方震,蒋介石,毛泽东都曾学习他的一些军事理念。

文学成就

曾国藩继承桐城派方苞、姚鼐而自立风格,创立晚清古文的“湘乡派”,乃湖湘文化的重要代表。

他论古文,讲求声调铿锵,以包蕴不尽为能事;所为古文,深宏骏迈,能运以汉赋气象,故有一种雄奇瑰玮的意境,能一振桐城派枯淡之弊,为后世所赞。曾氏宗法桐城,但有所变革、发展,又选编了一部《经史百家杂钞》以作为文的典范,非桐城所可囿,世称为湘乡派。清末及民初严复、林纾,以至谭嗣同、梁启超等均受他文风影响。

曾国藩所著有《求阙斋文集》、《诗集》、《读书录》、《日记》、《奏议》、《家书》、《家训》及《经史百家杂钞》、《十八家诗钞》等。不下百数十卷,名曰《曾文正公全集》等,并流传于世。另著有《为学之道》、《五箴》等著作。

人物评价

曾国藩,自幼勤奋好学,6岁入塾读书。8岁能读四书、诵五经,14岁能读《周礼》《史记》文选。曾国藩一生奉行为政以耐烦为第一要义,主张凡事要勤俭廉劳,不可为官自傲。他修身律己,以德求官,礼治为先,以忠谋政,在官场上获得了巨大的成功。

曾国藩的崛起,对清王朝的政治、军事、文化、经济等方面都产生了深远的影响。在曾国藩的倡议下,建造了中国第一艘轮船,建立了第一所兵工学堂,印刷翻译了第一批西方书籍,安排了第一批赴美留学生。可以说曾国藩是中国近代化建设的开拓者。

另外,他品德高尚。徐中约:他的政治家风度、品格及个人修养很少有人能予匹敌。他或许是十九世纪中国最受人敬仰、最伟大的学者型官员。