当前位置:首页 > 区域文明史 > 隋朝

隋朝 |

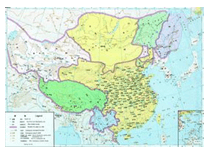

隋朝(581年-618年),是中国历史上承南北朝下启唐朝的大一统王朝。

隋文帝在位年间社会民生富庶、人民安居乐业、政治安定,开创了开皇之治的繁荣局面。隋炀帝过度消耗国力,最后引发了隋末民变和贵族叛变。大业十四年隋朝灭亡,享国38年。

政治

中央官制

政治上确立了三省六部制,巩固中央集权。

隋文帝即位后,“置三师、三公及尚书、门下、内史、秘书、内侍等省,御史台、太常、光禄、卫尉、宗正、太仆、大理、鸿胪、司农、太府、国子、将作等监,左右卫、左右武卫等府。”尚书、门下、内史三省制是隋代中央官制的核心。三师、三公虽然地位崇高,位居一品,但实际上只是荣誉职务。隋代尚书省的地位很高。

隋炀帝围绕封爵勋官制度而推行的政治改革,势在打破北周宇文泰以来实施的“关中本位政策”,通过限制、削弱关陇集团的强大势力和影响,以整饬吏政,加强中央集权,扩大统治的社会基础。但其政治改革的方案未尽成熟及过急的推进,未能与建立民生顺遂、团结安定的政治局面相结合起来,最终爆发严重的统治危机。

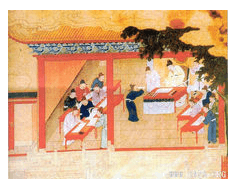

科举制度

587年,隋文帝正式设立分科考试制度,取代九品中正制,自此选官不问门第。科举制度初期设诸州岁贡,规定各州每年向中央选送三人,参加秀才与明经科的考试,606年,隋炀帝增设进士科,科举制度正式形成。当时秀才试方略、进士试时务策、明经试经术,形成一套完整的国家分科选才制度。

当时以明经最为高级,进士试居次。当时选士制度只称为秀才科,与唐之科举仍有一段距离。秀才科可谓科举的开端,亦为不完善的考试制度,对实际取士作用不大,但已改变了门第垄断官职的局面。

法律制度

隋文帝即位后,于581年命高颎等人参考北齐北周旧律,制定法律。583年,又让苏威等人加以修订,完成了《开皇律》。《开皇律》以北齐《河清律》为底本、参考北周和南朝梁的律典,简化律文,博取南北法律优点而成。史称“刑网简要,疏而不失”,规定对十恶者要严惩不贷。《开皇律》分十二卷,500条,刑罚分为:死刑、流刑、徒刑、杖刑、笞刑五种二十等。废除了鞭刑、枭首、裂刑等酷刑,是唐代及其以后各代法典的基础。

军事

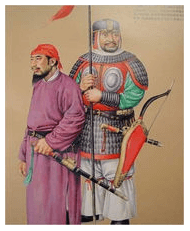

部队建制

军事制度方面,隋朝分置诸卫,统率军府宿卫的制度源自西魏北周时的十二大将军制,设置司卫、司武官,统率府兵宿卫宫禁;又有武侯府统率府兵巡警京城,各置上大夫。隋初沿北周之制,隋文帝设置中央管理机关为十二卫,此即十六卫的前身。十二卫分为左右翊卫、左右骁骑卫、左右武卫、左右屯卫、左右候卫和左右御卫。十二卫负责戍卫与征战,戍卫分为内卫与外卫。有战事时,皇帝诏命行军元帅或行军总管为战时指挥官,组成作战组织。

大业三年(607年)隋炀帝将十二卫扩充成卫统府的制度,这是为了扩张军事力量、加强中央侍卫力量以及分散诸将权力。隋文帝对府兵制也有所改革。将北周官职品级制度和文臣武将都纳入同一个等级系统内。590年颁布关于将军户编入民户的命令,军人除了自己本身军籍,还可以同家属列入当地户籍,按均田制授田,免除租庸调,并按规定轮番到京城宿卫,或执行其它任务。这个命令减轻中央朝廷经济负担,并且使军人能够和家属同住,也扩大朝廷兵源,堪称兵农合一。

军事区域

隋文帝又将全国各地划分为若干军事区域,设总管负责该地区军事,平时备边防患,战时奉命出征。总管设有总管府,分上中下三等。隋朝共设有三十至五十多个总管,以长安为中心分为东西南北四大军区,驻守天下诸州以抵御外患。并且以北部边疆地区为重点,镇守要害。

经济

农业

隋朝推行均田制,整顿户籍。实行了“大索貌阅法”要求官吏经常检查人口,根据相貌来检查户口,使编户大增。和实行“输籍定样”在第一个的基础上确定户口数,编制“定簿”,以此为依据来收取赋税。

隋朝在各地都修建了许多粮仓,其中著名的有兴洛仓,回洛仓,常平仓,黎阳仓、广通仓等。存储粮食皆在百万石以上。

手工业

隋代是中国瓷器生产技术的重要发展阶段。隋代青釉瓷器的生产则更广泛,在河北、河南、陕西、安徽以及江南各地皆有青瓷出土,并发现了多处隋代窑址,江南为手工业发达地区。隋朝瓷器的发展也带动了当时经济的发展。

商贸

长安和洛阳,不仅是全国政治经济中心,也是国际上的重要城市。长安有都会、利人两市;洛阳有丰都、大同和通远三市。通远市临通济渠,周围六里,二十门分路入市,商旅云集,停泊在渠内的舟船,数以万计。丰都市周围八里,通十二门,其中有一百二十行,三千余肆。

文化

文学

由于隋朝时间较短,对中国文学的影响不大。虽然有提出改革浮靡文风的要求,但是后继中断,古文运动需要到唐朝中叶才成功的发展起来。当时有专门研究音律学的著作,也有不错的散文与诗歌。

史学

史学方面,在隋朝以前的史书,或由官方撰写,或由民间人士自行撰写。其思想比较自由,质量也佳,但由于不容易采用到史官所藏书籍,通常只有纪传没有志书,不能说是完整的国史。公元593年,隋文帝宣布禁止民间私撰国史,评论人物。自此历朝国史都改为官修,虽然官方修史公正性不足,但由于任用专业史臣撰写,由朝廷提供的资料也比较充足,在隋唐以后成为朝廷专门的事业。

音韵和目录

因南北文化融和,音韵学与目录学的成就尤为卓越。开皇初年,颜之推、萧该、长孙纳言等八人和陆法言讨论音韵学,一致认为四方声调分歧很大,南北用韵不同。以前诸家韵书,定韵缺乏标准,都有错误。陆法言记录了诸人议论的要旨,于公元601年写成《切韵》五卷。这部书统一书面的声韵,反映了当时汉语的语音,是中国最早的音韵书。

目录学方面,隋代有名的有佛教的《大隋众经目录》,道家的《道经目录》,费长房所撰的《历代三宝记》与释彦琮所撰的《隋仁寿年内典录》。隋廷收集南、北两朝所有书籍,编有《隋大业正御书目录》。唐朝魏徵就是依此编写出《隋书·经籍志》,成为隋以前著述的总录,在目录学上的地位与班固的《汉书·艺文志》相同。

宗教

隋朝期佛教进入极盛阶段,这是因为皇帝与佛教的渊源密切。隋文帝深信自己得佛保佑,对群臣宣称“我兴由佛法”,所以积极提倡佛法,晚年甚至排斥儒学,佛教成为隋朝国教。公元581年,隋文帝招请隐居僧侣出山,号召佛徒“为国行道”,并且听任人民出家。隋炀帝时,朝廷对佛教也是采取积极扶持的政策,隋炀帝还向天台宗智者大师受戒,成为佛家弟子。然而皇帝也对佛教严加控制,例如把江南佛教有影响的名士集中起来,以便支配。

艺术

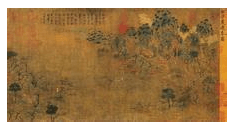

绘画

隋朝的时候,由于政教的关系,因此绘画受到重视。隋朝绘画仍以人物或神仙故事为主,但山水画已发展成独立的画科。展子虔与董伯仁齐名,与东晋顾恺之、南朝齐陆探微及南朝梁张僧繇并称前唐四大画家。

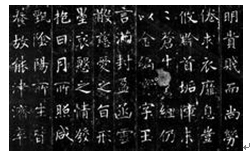

书法

隋朝书法巧整兼力,不离规矩。初唐大家的风范规模,在此已经初步形成。著名的书法家有丁道护、史陵与智永。墨迹则有千字文与写经。隋代的书法以碑刻为大宗,《龙藏寺碑》、《启法寺碑》、《董美人志》等碑刻显示书法风格。隋末唐初尚有书法家虞世南,与欧阳询、褚遂良、薛稷合称“唐初四大家”。

音乐

隋朝音乐受北方民族音乐与南朝宋、齐的旧乐,宫廷乐歌杂有“胡声”。隋炀帝时,设置清乐、西凉、龟兹、天竺、康国、疏勒、安国、高丽、礼毕等九部乐。当时乐器有曲项琵琶、竖头箜篌、答腊鼓和羯鼓等,都是从北方民族和西域流传过来的,在当时已经知道音阶有七音而非五音而已。